Brighton é uma cidade no sul da Inglaterra mas que tem um presidente de câmara bengali. Efeitos do multiculturalismo e da abertura de fronteiras visando a descaraterização da sociedade britânica e a transformação numa sociedade global. Isto em teoria, pois na prática a demografia e os fluxos migratórios transformam essa sociedade "global" numa sociedade de colonização pelas antigas colónias do Império Britânico. É de notar que este fenómeno é transversal quando da queda de praticamente todos os impérios - a periferia outrora dominada tende a migrar para o centro do império, que por sua vez se descarateriza, perde a coesão e identidade que a une, entra em regressão civilizacional e por fim colapsa por dentro. É isso que está a acontecer com a Commonwealth, a forma mais madura e recente do império britânico.

O primeiro presidente de câmara bengali em Inglaterra, Mohammed Asaduzzaman, pode ser admirado nos videos que se seguem:

30/10/2025

Isto é o Bangladesh! - Brighton, Inglaterra, Reino Unido

26/10/2025

(ZH) America's Sixth Default Is Coming - What It Means For Gold And Your Wealth

(ZH) America's Sixth Default Is Coming - What It Means For Gold And Your Wealth

Authored by Nick Giambruno via InternationalMan.com,

Every time the US government has faced an existential financial crisis in its history, it has chosen to change the rules rather than honor its promises in full... usually by replacing gold or silver with paper.

From the War of 1812 when interest payments were missed, to the Lincoln’s Greenbacks, to Roosevelt voiding gold clauses in 1933, the end of silver redemption in 1968, and Nixon closing the gold window in 1971, Washington has defaulted five times before—often by shifting the terms of payment rather than admitting outright failure.

There’s no doubt these episodes were defaults. To claim otherwise would be like trying to unilaterally change the terms of your dollar-denominated mortgage or credit card bill so that you could pay your liabilities with Argentine pesos or Zimbabwe dollars—and then pretending that somehow it wasn’t a default.

The US government is essentially telling its creditors the same thing Darth Vader once said: “I am altering the deal. Pray I don’t alter it any further.”

Just like in Star Wars, the message is clear—Washington will change the rules whenever it needs to. Creditors may get paid, but not in the way they were promised, and certainly not in the way they expected.

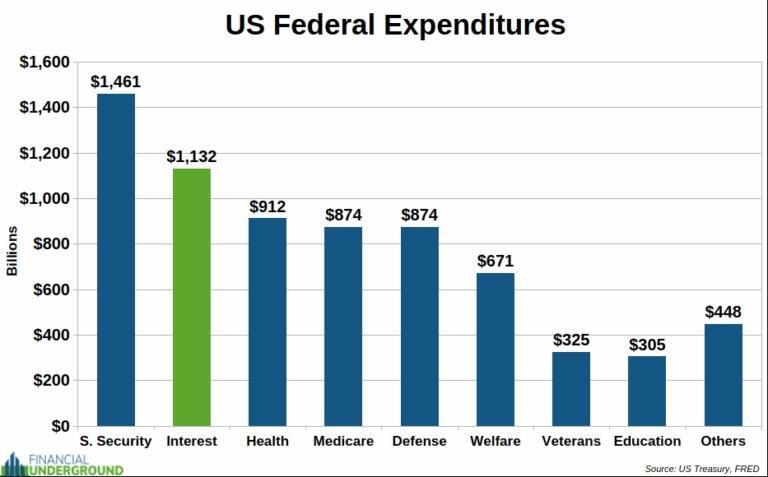

Today, the US government is once again in an existential financial bind. The national debt is unmanageable, federal spending is locked on an upward path, and interest on that debt has already surged past $1 trillion a year. At this pace, interest could soon overtake Social Security as the single largest item in the federal budget.

The largest expenditures are entitlements like Social Security and Medicare. No politician will cut them—in fact, they’ll keep growing. Tens of millions of Baby Boomers, nearly a quarter of the population, are moving into retirement. Cutting benefits is political suicide.

Defense spending, already massive, is also off-limits. With the most precarious geopolitical environment since World War 2, military spending isn’t going down—it’s going up.

Welfare programs are similarly untouchable.

The only way to meaningfully reduce spending would be to slash entitlements, dismantle the welfare state, shut down hundreds of foreign military bases, and repay a large portion of the national debt to lower the interest cost. That would require a leader willing to restore a limited Constitutional Republic.

However, that’s a completely unrealistic fantasy. It would be foolish to bet on that happening.

Here’s the bottom line: Washington cannot even slow the spending growth rate, let alone cut it.

Expenditures have nowhere to go but up—way up.

Tax revenue won’t save the day either.

Even if tax rates went to 100%, it would not be enough to stop the debt from growing.

According to Forbes, there are around 806 billionaires in the US with a combined net worth of about $5.8 trillion.

Even if Washington confiscated 100% of billionaire wealth, it would barely fund a single year of spending—and it wouldn’t do a thing to stop the unstoppable trajectory of debt and deficits.

That means interest expense will keep exploding. It has already surpassed the defense budget and is on track to exceed Social Security soon. At that point, interest could consume most federal tax revenue.

The old accounting tricks and fiat games won’t hide the reality for much longer.

In short, the skyrocketing interest bill is now an urgent threat to the US government’s solvency. I have no doubt Washington will soon find itself unable to meet its obligations once again.

So the question now is: what will the sixth default look like?

I don’t think the sixth default will be a dramatic, one-day event like in 1933 or 1971. It will be a slow-motion process: steady debasement of the dollar to cover a debt burden that cannot be serviced honestly. And just like in the past, Washington and its lackeys in the media will never admit it’s a default.

Unlike the past, the US no longer has obligations tied to gold or silver. Everything is denominated in fiat currency that the Federal Reserve can create without limit.

The mechanics are different, but the outcome will be the same: creditors will get stiffed with money worth far less than what was promised.

After the 1971 default, which cut the dollar’s last tie to gold, the unspoken promise was that Washington would be a responsible steward of its fiat currency.

At the core of that promise was the illusion that the Federal Reserve would act independently of political pressures. The idea was simple: without at least the appearance of independence, investors would see the Fed for what it is—a funding arm for spendthrift politicians—and confidence in the dollar would collapse.

That illusion is now shattering.

The government must issue ever-growing amounts of debt while keeping rates low to contain exploding interest costs.

That’s where the Federal Reserve comes in.

Backed into a corner, Washington will force the Fed to slash rates, buy Treasuries, and launch wave after wave of monetary easing. These measures will debase the dollar while destroying the illusion of Fed independence.

That’s why I believe the collapse of the Fed’s credibility as an independent institution will define the sixth default.

One of the clearest signs is Trump’s push to consolidate power over the Fed.

Let’s be clear: central banks were never “independent.” They exist to siphon wealth from the public through inflation and funnel it to the politically connected. The Fed’s independence was always a mirage—and now it’s disappearing fast.

Trump is simply doing what any leader in his position would do. No one believes China’s central bank is independent of Xi. If any nation faced a similar crisis, its central bank would fall in line with government demands.

I expect Trump will get his way with the Fed. The Fed will bend to his demands, debasing the dollar to keep the debt burden from spiraling out of control. He will either force Powell to get in line or replace him outright, stacking the Fed with loyalists. The result will be money printing on a scale we’ve never seen before.

Trump’s efforts are already starting to work. At Jackson Hole, Powell admitted that “the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance,” signaling that rate cuts could come soon.

And that’s exactly what happened. On September 17, the Fed cut rates by 25bps and indicated more to come.

Further, Stephen Miran, Trump’s most recent successful nominee to the Federal Reserve Board, has been pushing the idea of what he calls the Fed’s “third mandate.”

Traditionally, the Fed has two mandates: price stability and maximum employment. Miran’s proposed third mandate would be for the Fed to “moderate long-term interest rates.”

What that really means is that the Fed would openly finance the federal government by creating new dollars to buy long-term debt, keeping yields artificially low. In other words, the so-called third mandate is an explicit admission that the Fed is no longer independent. It would become a political tool used to fund government spending.

Without this support, massive federal spending would flood the market with Treasuries, pushing interest rates much higher. But with the Fed stepping in, Washington can keep borrowing while holding rates down—at least for a while. The catch is that this comes at the cost of debasing the dollar. Eventually, that debasement will force investors to demand higher yields anyway, which only worsens the problem.

I believe it’s only a matter of time before the Fed fully capitulates, shattering the illusion of independence once and for all.

Mike Wilson, CIO at Morgan Stanley, recently made it explicit:

“The Fed does have an obligation to help the government fund itself.”

“I’d be nervous if the Fed was totally independent. The Fed needs to help us get out of this deficit problem.”

This is the essence of the sixth default.

It won’t come through missed payments or rewritten contracts. It will come through the collapse of the myth that the Fed is independent. Once monetary policy is fully political, the fallout will be enormous—for the dollar, for Treasuries, and for gold.

And it’s not happening in isolation. As Washington sinks deeper into debt, the rest of the world sees exactly what’s coming. Central banks are moving to protect themselves. I believe they know debasement is inevitable, and they don’t intend to be left holding the bag. Their response has been clear: abandon paper promises and move back toward gold.

In short, the sixth default won’t be a headline—it will be a bleed-out.

When the dollar is quietly debased and the Fed’s “independence” finally cracks, it will be too late to reposition.

If you’ve read this far, you already sense the window is closing. Do not wait for confirmation from the evening news.

The question now is not if but how this crisis will unfold, and whether you’ll be on the losing end of it.

(JE) Metalomecânica : Campeão nacional ameaçado de estrangulamento

União Europeia - não Trump - entala a industria portugueza. Mais uma vez:

--

(JE) Metalomecânica : Campeão nacional ameaçado de estrangulamento

Parece um paradoxo, mas explica-se: a União Europeia (UE) estava preocupada com a ascensão fulgurante dos produtores asiáticos, particularmente da Índia e China, do setor da siderurgia e do domínio que passaram a ter sobre o mercado global. Assim, decidiu em 2018 e criou em 2019 um sistema de quotas anuais para a importação de aço de países terceiros, impondo taxas de 25% às quantidades que ultrapassassem os limites definidos.

Depois, com a pandemia de covid-19, a UE definiu um conjunto de matérias-primas que considera críticas para a sua autonomia. O aço foi uma delas.

“Eu diria que a Europa estagnou do ponto de vista da produção de aço. E certamente ficou para trás do ponto de vista tecnológico”, diz o presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), Vítor Neves, ao Jornal Económico (JE).

Na UE, a produção siderúrgica concentra-se na Alemanha, em Espanha, na Holanda e em França. Na Europa, acrescenta-se o Reino Unido. Mas 80% da produção é dominada por capital asiático.

Esta foi primeira ação da Comissão Europeia no sentido de proteger a indústria europeia da produção de aço, mas vai escalar, no quadro da guerra comercial iniciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e da crispação com as políticas comerciais chinesas. A justificação é que os produtores chineses fazem dumping, vendem abaixo do custo.

A medida de salvaguarda existente acaba em junho de 2026, mas a ideia é que seja substituída por uma medida permanente que pode entrar em vigor a partir de janeiro, substituindo de imediato a medida de salvaguarda. Com isto, as taxas duplicam, para 50%, e as quotas deixem de ser por país e passam a ser agregadas, tudo o que vem de fora da UE.

“Acresce a isto que existem processos de antidumping a correr”, aponta Paulo Sousa, CEO da Colep Packaging. “Um que já foi concluído, nomeadamente com a China, impõe taxas em alguns materiais, por exemplo, na folha de flandres, material que utilizamos para a indústria de embalagens. Aplicam-se taxas que vão desde os 14% aos 60%”, explica. São taxas que acrescem às outras, reforça António Pedro Antunes, CEO da Metalogalva.

Já se preveem aumentos de 25% nos preços por tonelada de aço na Europa no próximo ano.

Competitividade em risco

Quem paga isto é o consumidor final europeu, que terá produtos mais caros, mas o efeito é mais perverso, porque põe em causa a indústria metalomecânica.

“Os produtores europeus, os transformadores europeus perdem competitividade face a outras geografias dos produtos terminados, mas, ao aplicar taxas apenas sobre a matéria-prima a Comissão Europeia está a permitir que produtos semiacabados ou acabados possam ser importados do desses países terceiros sem taxas”, alerta Vítor Neves.

Isto quer dizer que fica mais caro importar aço para fazer latas para concentrado de tomate, por causa das taxas, mas isso já não acontece se importarmos concentrado de tomate já enlatado, e que as latas têm um peso relevante no custo do final do produto, mas a que não são aplicadas taxas, porque se trata de um produto transformado. Este exemplo é real e está a ser estudada uma queixa em Itália por causa disto. Agora, aplique-se a muitos outros produtos, embalagens, latas de aerossol, tubos de aço, estruturas.

“Cria-se aqui uma total concorrência desleal entre aquilo que são os transformadores europeus e os seus concorrentes”, afirma Neves.

As taxas norte-americanas sobre o aço são mais abrangentes, incluindo também os produtos transformados, o que aqui não se verifica.

“A indústria transformadora metalomecânica europeia vai perder competitividade, a prazo, vai perder importância, vai perder volume. E mesmo aquilo que se quer hoje proteger, a indústria do aço, também vai perder, porque vai deixar de ter clientes”, sublinha o presidente da AIMMAP.

“Menor competitividade, mais dificuldade em exportar e concorrência desleal vinda de fora, de entidades que importem já produtos semiacabados ou produtos acabados. Naturalmente que isto terá um impacto fortíssimo na indústria metalomecânica portuguesa”, avisa.

Governo preocupado

A decisão europeia é discutível, quando sabemos que a siderurgia europeia representa cerca de 200 mil milhões de euros de faturação, enquanto a metalomecânica representa quatro biliões de euros, 20 vezes mais.

No emprego, que as políticas protecionistas pretendem salvaguardar, são 300 mil trabalhadores na siderurgia, que comparam 13 milhões na metalomecânica.

Tendo em conta os efeitos perniciosos para a metalomecânica portuguesa, Vítor Neves diz não compreender a posição assumida pelos anteriores governos. “Para nós foi sempre uma surpresa. Como é que os sucessivos governos portugueses votaram desde 2018 a favor da implementação das cláusulas de salvaguarda”, questiona, apontando que o parecer que o setor deu às propostas da Comissão Europeia foi sempre negativo.

Neves diz que a AIMMAP tem feito o seu trabalho, falando com congéneres de outros países para perceber as posições, tendo em conta o agravamento do quadro. Na generalidade, estão alinhadas contra a atual situação e o que aí vem, com exceções, poucas, como a Alemanha, em que a poderosa indústria automóvel, que depende do preço do aço para ser competitiva, aposta que possa ser aprovada uma exceção que a isente do pagamento das taxas e do cumprimento dos limites.

O Governo está a acompanhar o processo. A AIMMAP tem mantido contacto com o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, que “está bastante preocupado com a situação”, dizem os industriais.

“Esperamos que haja uma pressão forte do Governo e em Bruxelas por causa disto”, diz Vítor Neves. “Esperamos que, de facto, o Governo português e defenda o setor mais importante da economia portuguesa”, conclui.

13/10/2025

05/10/2025

(Observador) 79% dos portugueses tem um seguro, plano ou beneficia de um subsistema de saúde

Só 21% dos residentes em Portugal utiliza o SNS. Atendendo a que temos mais de dois milhões de imigrantes no país e esse valor corresponde a cerca de 21% da população residente, é sensato questionar se são os imigrantes quem mais usa o SNS.

--

(Observador) 79% dos portugueses tem um seguro, plano ou beneficia de um subsistema de saúde

Será que se deve investir mais dinheiro no SNS, ou priorizar as parcerias com os privados? Saiba o que nos dizem Os Números que Somos, no último artigo da iniciativa do Observador e da Netsonda.

Urgências fechadas, bebés a nascer em ambulâncias e elevados tempos de espera. Não faltam críticas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas a esmagadora maioria dos portugueses crê que para que os cuidados de saúde da população melhorem, é necessário investir mais no setor público em vez de apostar em parceiros privados.

De acordo com as respostas dadas no inquérito feito em parceria com a Netsonda, sobre Saúde, a população não é necessariamente muito afetada por doença crónica — apesar de Portugal ser um país envelhecido —, mas a saúde mental tem subido rapidamente ao topo da lista de prioridades dos portugueses. Os homens, no entanto, continuam a negligenciar mais o lado psicológico do que as mulheres.

Estes e outros dados surgem no inquérito feito em parceria com a Netsonda, sobre Saúde, para o nono e último artigo desta iniciativa. Cruzando informação recolhida em seis regiões do território continental (Grande Lisboa, Grande Porto, Litoral Centro, Litoral Norte, Interior Norte e Sul), e analisando as respostas dadas pelas diferentes gerações, estes são os principais resultados.

Metade da população recorre principalmente ao SNS. Um quarto prefere o privado primeiro

Todos os cidadãos portugueses têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, em caso de necessidade de recurso a um médico a hospital, 24% dos inquiridos recorre principalmente ao setor privado. A percentagem de pessoas que ir em primeiro lugar aos serviços do setor público continua a ser superior, com 52% da população a preferir o SNS, mas a verdade é que a população tem vindo a procurar alternativas de resposta à medida que os problemas nestes serviços se agravam.

“Ainda que todos tenhamos acesso ao SNS, o que se tem verificado é que a demora do agendamento nas primeiras consultas de especialidade, a demora do agendamento depois na marcação das consultas subsequentes, a demora no agendamento de cirurgias, que não sendo completamente prioritárias, são extremamente necessárias, toda esta demora tem levado a que as pessoas tenham de procurar, pelos seus próprios recursos ou através de seguros privados de saúde, dar resposta aos seus problemas de saúde do dia a dia”, explica a professora de Sociologia da Saúde no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) Rita Mendes.

79% dos inquiridos admite possuir algum tipo de seguro, plano ou subsistema de saúde para estes efeitos. Um seguro que forneça um montante para cobrir os custos de internamentos, consultas ou cirurgias é a modalidade mais comum (47%), seguido pelos subsistemas como ADSE ou SAMS, que beneficiam pessoas em determinados setores de atividade, como os funcionários públicos ou os bancários, por exemplo, que podem usufruir destes planos. 20% opta por planos específicos (20%), que ajudam a pagar as consultas em determinadas clínicas, mas não são utilizados em casos de internamentos e cirurgias. 21% dos inquiridos não têm qualquer uma destas opções, e alguns utilizam mais do que uma opção.

Independentemente do plano escolhido, Rita Mendes reforça que os dados mostram que tanto os seguros como os subsistemas “estão a ser cada vez mais acionados”, precisamente porque “as pessoas têm que dar resposta aos problemas de saúde que têm no seu quotidiano” e, neste momento, acreditam que o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade.

De acordo com a socióloga contactada pelo Observador, o SNS é especialmente procurado quando se trata de “um problema muito grave”, dando o exemplo de casos de enfarte ou AVC. Perante episódios “não necessariamente graves, mas que retiram qualidade de vida e têm que ser resolvidos”, segundo Rita Mendes, quando existe essa possibilidade, as pessoas optam pelo setor privado “porque conseguem um agendamento mais adequado”. “Não ficam três anos à espera de uma consulta ou quatro por causa de uma cirurgia”, acrescenta, explicando assim também a resposta de 25% dos inquiridos, que admitem usar ambos os serviços “de forma equilibrada”.

Outro fator que contribui para que um quarto da população tenha de recorrer a ambos os setores está associado a um “deficit” da rede prestadora do SNS. A professora do ISCSP menciona as áreas da saúde mental e oral que, na sua generalidade, não têm uma cobertura alargada no setor público em todo o território nacional, obrigando assim uma grande parte da população a ter de recorrer ao privado para resolver questões associadas a estas duas áreas da medicina.

Além de a distribuição de utilizadores do SNS e do setor privado poder ser feita através dos escalões de rendimento em que se inserem — com aqueles que recebem acima de 3.000 euros todos os meses a procurarem mais o privado (37%), ao contrário daqueles que têm um rendimento mensal inferior a 1.000€ (8%) — a localização também é um fator determinante. O recurso ao setor privado é significativamente mais frequente entre os residentes na Grande Lisboa (36%) e no Grande Porto (27%), comparativamente ao Interior Norte (11%).

Quando precisa de se deslocar a um hospital, recorre mais ao SNS ou ao setor privado?

Principalmente ao SNS

Principalmente ao privado

Uso ambos de forma equilibrada

“No interior, por falta de cobertura, há uma rede menos articulada, menos musculada e também com menos profissionais”, justifica Rita Mendes. “E nas grandes cidades, o que acontece é que a rede [pública] existente foi pensada há uma série de anos e não foi revista em função da densidade populacional que existe atualmente”, continua a especialista, referindo que este grande volume de utilizadores dos serviços médicos potenciou a criação de uma ampla rede de clínicas e hospitais privados para servir esta necessidade no mercado.

Independentemente de usufruírem ou não dos serviços providenciados pelo Estado, a grande maioria da população (83%) defende que se deve investir mais no Serviço Nacional de Saúde, enquanto 13% acredita que os recursos devem ser mobilizados para reforçar a colaboração com parceiros privados.

26% dos inquiridos tem alguma doença crónica. Doenças cardiovasculares são as que afetam mais famílias em Portugal

O avanço da era tecnológica e a evolução da qualidade dos serviços médicos está a fazer com que as pessoas vivam cada vez mais anos. No entanto, apesar de se conseguir prolongar a qualidade de vida dos cidadãos, existem outros problemas associados a este aumento da esperança média de vida. “Com o aumento do tempo de vida, é inevitável que apareçam cada vez mais doenças crónicas”, admite a socióloga Rita Mendes.

Quando começaram as diferentes gerações?

↓ Mostrar

“Não são extremamente graves, não são extremamente complexas, são pequenas doenças que vão exatamente necessitando cada vez mais de cuidados de saúde e afetando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas”, continua a especialista, referindo que afetam principalmente as populações mais velhas. De acordo com o estudo realizado pela Netsonda, apesar de Portugal ser visto como um país envelhecido, apenas 26% da população revela ter alguma doença crónica — com esta amostra a ser representada por 43% dos Baby Boomers e 32% da Geração X.

Com o avançar da idade — principalmente naqueles acima dos 70 anos, mas não abrangidos pelo estudo — “as pessoas estão cada vez mais doentes e acumulam cada vez mais doenças crónicas”, o que, de acordo com Rita Mendes, “vem criar uma pressão ainda maior, sobretudo nos cuidados de saúde primários, que era onde estas doenças deveriam ser acompanhadas”.

Entre a minoria dos inquiridos que possuem alguma doença crónica, os problemas respiratórios e as doenças metabólicas e endócrinas (como a diabetes) são os mais comuns, com cada um destes exemplos a afetar 20% dos inquiridos. Na Geração X, aqueles entre os 45 e os 60 anos, também pesa a doença reumática e cardiovascular, ambas representando 14% dos casos entre os inquiridos. Na generalidade dos casos, a doença mental (11%) e oncológica (8%) também atingem estas pessoas.

Não têm a maior representatividade na questão das doenças crónicas, mas os problemas cardiovasculares são os que afetam o maior número de famílias em Portugal. 26% dos inquiridos diz que estas doenças predominam no seu seio familiar. “As doenças cardiovasculares e as oncológicas são, atualmente, as principais causadoras da mortalidade nacional. Isto é uma tendência em vários países”, destaca Rita Mendes, apontando para os “estilos de vida mais modernos” como principal causa de incidência destas condições.

“Sedentarismo, consumos de álcool, tabaco, falta de exercício físico”, enumera a professora do ISCSP, que sublinha o “papel essencial” dos cuidados primários, não só em termos de rastreios, como também em termos de acompanhamento da situação individual de cada utente, “quando estabilizada pelos especialistas na rede hospitalar”. Destaca-se que as doenças cardiovasculares são significativamente mais prevalentes entre os homens do que entre as mulheres (17% vs. 5%).

Ainda no contexto familiar, também foram mencionadas as doenças metabólicas e endócrinas (22%), as reumáticas e musculoesqueléticas (21%) e as respiratórias (19%). Por outro lado, 27% afirmam não ter historial de doenças na família.

Neste sentido, as doenças físicas são responsáveis por que 47% da população tenha já recorrido a uma baixa médica. Os mais afetados são aqueles que têm mais de 45 anos, com mais de metade tanto da Geração X como dos Baby Boomers a revelar já ter estado de baixa por este motivo, quando um total de 40% dos inquiridos, onde estão representados maioritariamente os mais jovens (67%), admite nunca a ter solicitado. Motivos familiares são a segunda justificação mais comum (8%) para pedir baixa, seguidos de motivos de saúde mental (5%).

Jovens são os mais acompanhados por psicólogos ou psiquiatras

O tema está cada vez mais presente na agenda mediática e a maioria admite prestar cada vez mais atenção a esta vertente psicológica. 36% das pessoas que responderam ao estudo afirmam ser ou ter sido acompanhadas a nível psicológico ou psiquiátrico — com 12% a fazê-lo atualmente, e os restantes fizeram-no no passado. Ainda 22% admitem que, apesar de nunca terem recorrido a este tipo de terapias, consideram vir a procurar esta opção no futuro.

“As doenças podem ser visíveis ou não visíveis, podem ser diagnosticadas com meios complementares, ou com um raio-x. A parte da saúde mental não é nada disso”, refere Rita Mendes. No entanto, apesar de serem tratadas de formas diferentes, a especialista ouvida pelo Observador destaca que “tem-se vindo desconstruir esta questão da saúde mental” e, assim, valorizando cada vez mais o problema que passa por todas as gerações. “Isto é o reflexo de um aumento da literacia em saúde e da necessidade de perceber que se um diabético tem de ser tratado, uma pessoa que apresenta um comportamento depressivo também tem de ser tratada”, acrescenta.

46% da Geração Z faz ou já fez acompanhamento psicológico. Em comparação, diminui progressivamente à medida que aumentam as idades, acabando com 25% dos Baby Boomers. Mas são essencialmente os jovens que recorrem a estes serviços em Portugal. Para a socióloga, isto deve-se não só à maior atenção e reconhecimento que se dá à saúde mental, mas também à exposição de diversos fatores como as redes sociais e a internet, que se alinham com o “boom” da procura por este tipo de terapias.

Além de ser possível notar uma diferença entre gerações na atenção dada à saúde mental, é possível verificar que também existe uma grande disparidade entre géneros. Se 42% da população afirma nunca ter feito acompanhamento psicológico ou psiquiátrico nem tencionar fazê-lo, esta posição é ainda mais frequente entre os homens (56%) do que entre as mulheres (30%).

Faz ou fez terapia de psicologia ou psiquiatria?

Género

“Isto não quer dizer que os homens não tenham problemas de saúde mental, mas pode haver uma maior inibição”, admite a especialista, remetendo para possíveis “estigmas” existentes na sociedade portuguesa que, além de justificarem o porquê de haver menos homens a recorrer a estes serviços, explicam que haja “uma maior pressão perante as mulheres”. “Não só por terem que equilibrar melhor o trabalho com a família, a maior pressão para cuidar dos filhos, a questão de haver uma assimetria de salários. Tudo isso pode levar a que as mulheres sejam mais pressionadas”, descreve Rita Mendes, referindo que “há sempre uma maior tensão que efetivamente se reflita em algum momento da vida, num problema de pressão ou de ansiedade que leva as mulheres a procurar mais os serviços de saúde mental”.

14% da população que respondeu ao estudo admitiu estar, atualmente e de forma regular, a tomar medicação para a saúde mental. O número sobe para 35% quando se contabiliza quem os toma ocasionalmente e quem apesar de não o fazer neste momento, já tomou no passado. Para Rita Mendes, estes valores são “preocupantes”.

“Em Portugal, temos vindo a assistir a um aumento do consumo de medicação associada à saúde mental. E são dados realmente preocupantes porque tem vindo a subir o consumo. Mas, sobretudo, está a verificar-se também um aumento do consumo sem controlo médico”, sublinha a professora de Sociologia da Saúde no ISCSP. 43% das mulheres já tomaram medicação para este efeito comparados com 25% dos homens. Como destaca Rita Mendes, estes medicamentos só podem ser vendidos mediante receita médica. Porém,” infelizmente, o que está a verificar, é que há brechas no acesso a este tipo de medicação”.

Restrições alimentares (opcionais) e a prática regular de atividades desportivas

Para a manutenção de um bom estado de saúde — tanto física como mental — os médicos e especialistas recomendam sempre juntar a uma alimentação equilibrada, a prática de exercício físico regular. Relativamente à segunda parte da receita, a prática de desporto — seja num ginásio, ao ar livre ou em casa — é realizada com alguma regularidade pela maioria da população que respondeu ao estudo da Netsonda.

De uma forma geral, 16% dos inquiridos praticam algum tipo de atividade física diariamente ou quase todos os dias e 36% entre duas a três vezes por semana. Com esta elevada regularidade inserem-se mais de metade dos jovens da Geração Z (57%) e Millennials (55%), enquanto a população mais velha — os Baby Boomers — se divide mais entre os que praticam exercício desta forma regular (41%), e os que nunca ou quase nunca praticam desporto (39%).

Relativamente à alimentação, a adesão a dietas com restrições é relativamente baixa. Na sua maioria — dentro daqueles que praticam uma dieta específica — 26% diz ter uma alimentação exclusivamente omnívora, ou seja, comem alimento seja de origem animal ou vegetal. 14% vive como vegetariano, mas cerca de 9% admite consumir ocasionalmente carne ou peixe. Os veganos (1%) e os flexitarianos (4%) — principalmente vegetarianos, mas que consomem pontualmente produtos de origem animal — não estão tão representados nesta população.

Apesar de não estar discriminado se é por motivos medicamente diagnosticados ou se por preferência dietária, 15% dos inquiridos refere ter algum tipo de restrição alimentar. Destes, 41% apontam para a lactose como principal substância cortada do quotidiano, seguida do açúcar (30%), das carnes vermelhas (21%) e do glúten (20%). “Tem havido uma tendência cada vez maior de preocupação com a questão da lactose ou do glúten, que muitas vezes não tem a ver com uma intolerância total”, admite a socióloga Rita Mendes, referindo que existe esta pequena percentagem de pessoas que opta por restringir a sua dieta, sem qualquer diagnóstico de dificuldade metabólica em digerir determinadas substâncias.

Este inquérito foi realizado pela Netsonda em colaboração com o Observador, entre os dias 11 e 17 de setembro de 2025. O estudo foi realizado através da aplicação de um questionário online junto do painel Netsonda. O universo-alvo é composto por uma amostra representativa de indivíduos com 18 a 64 anos residentes em Portugal continental. Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram recolhidas 800 entrevistas online (CAWI). Esta dimensão amostral está associada a uma margem de erro de 3,46%, com um nível de confiança de 95%.